遭受家暴六年了,王帆并不是那个刻板印象中一直默默忍受的受害人。

每次被打时,她会反抗,会尽力抓起手边的东西扔过去;被打后,她给伤口拍照,将照片存在名为“家暴”的电脑文件夹里;她会去医院看病,向医生透露伤是被打的;被打得最严重的那次,她报了警;丈夫发送的谩骂短信,她也存着;她甚至去偷偷学过跆拳道。

王帆一直觉得日子还能撑下去。她是广州某高校的一名老师,拼命工作,经济独立;评上了副教授,事业正越来越好;丈夫常常不在家,那是她和父母、女儿舒心的时候。

直到春节前夕,王帆内心最后一道防线被彻底攻破——丈夫打了母亲。

“他又来了。”2月2日,学校已放寒假。午后,王帆正在办公室改卷子,母亲打来电话,话声急促。

心中的弦绷紧,王帆立马打开手机里连接着客厅监控的App,画面里,丈夫叉着腰似乎在与母亲争执,她感到不对劲,快速拨通了丈夫的电话,并以一种平和的、近乎求饶的语气试图安抚他。话音未落,母亲的尖叫声传来。再看监控,也只能听到母亲的叫声,从厨房的方向传来。

报警、动身回家、给邻居打电话……王帆赶到家中时,警察已在现场,眼前是躺在地上的母亲和一片狼藉的厨房,她颤抖着为母亲进行胸外按压,直到救护车到达。

丈夫不承认打了母亲,并称王帆的父亲给了他几拳。父亲和丈夫被一同带去广州市海珠区某派出所,几个小时后,因双方证据不足,两人同时走了出来。

王帆回忆,对于监控视频,警察说,视频里仅有谩骂、侮辱的声音,未拍到殴打画面,不能证明其丈夫打人。

一年多以前,派出所给王帆丈夫开具了《家庭暴力告诫书》。她记得,那上面写着,如果丈夫再次家暴,公安机关可追究法律责任。那次,丈夫抓住她的头往墙上撞,撞上了凸起的钉子,血顺着头流。母亲抱着女儿从房间出来,看到了满头是血的她。王帆吓坏了,第一次报了警。后来的伤情鉴定结果为轻微伤。

王帆受伤的头部。受访者供图

“警察告诉我,告诫书针对的是丈夫家暴我的行为,这次是我的母亲,且尚无丈夫打人的证据,无法抓人。”王帆将六年里搜集的家暴“证据”通通拿出来。她曾认为只要拿出这些,丈夫一定会被绳之以法。

母亲住院的8天里,除了往返医院,王帆奔波于派出所、区公安局、区妇联、市妇联等有关部门之间。她想知道,还需要什么证据才能证明丈夫施暴。

2月18日,母亲被打16天后,王帆的父亲和丈夫被警方传唤至派出所接受调查。被要求前往的还有王帆及母亲。

“让我们(参与)调解。”调解室里,丈夫开口即是种种对王帆及父母的指责,“我一看这情况,跟预期相差太远,当场拒绝了调解。”

父亲和丈夫被再次留下问询,在外等候的母亲情绪激动,差点晕倒,被提前送回了家。《治安调解协议书》显示,双方调解不成。

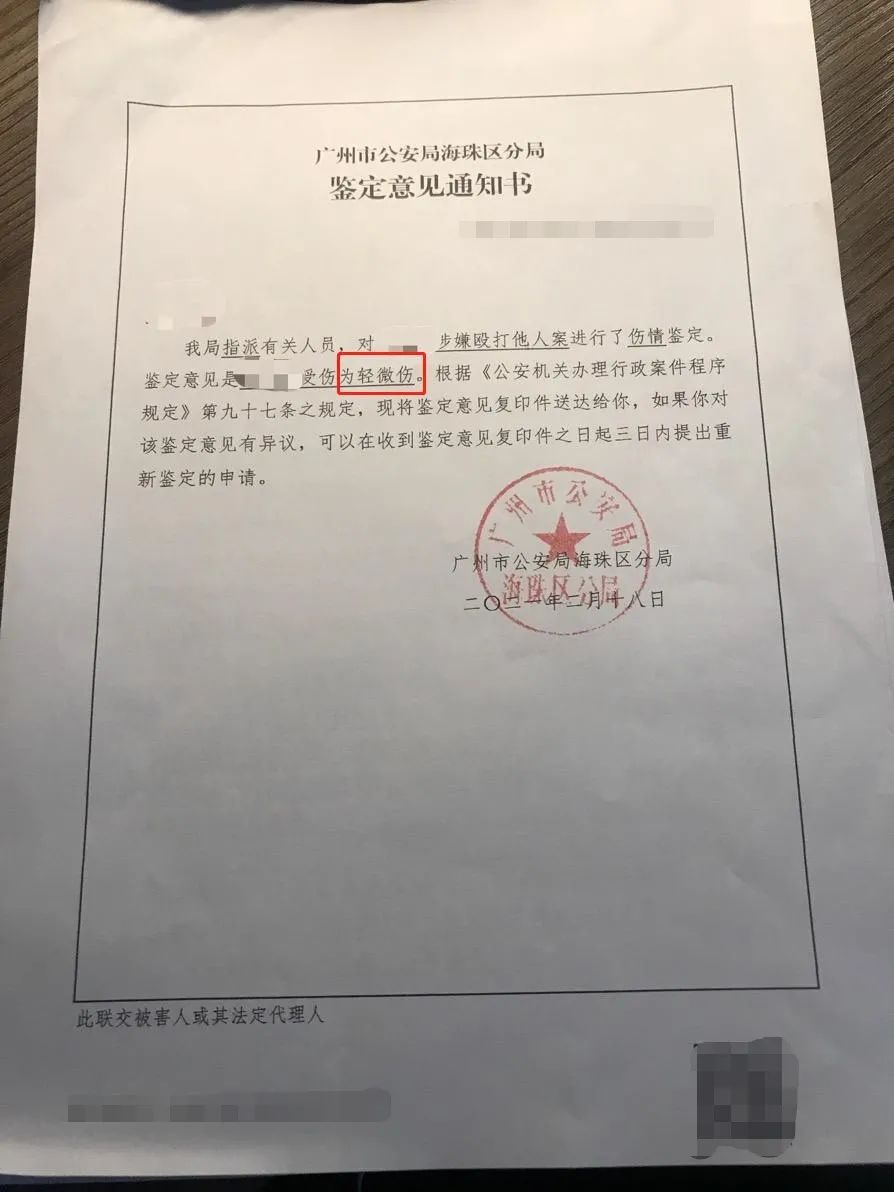

当日,派出所向王帆递送了受案回执以及一份母亲的伤情鉴定意见通知书,结果为轻微伤。

王帆母亲伤情鉴定为轻微伤。受访者提供

涉家暴案件的调解需要遵循什么原则?当事人不同意调解,是否还有其他处理方式?警方在反家暴工作中担任着什么样的角色?

湖北省监利市公安局退休民警万飞近年来一直致力于反家暴工作。他告诉记者,根据治安管理处罚法,对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,情节较轻的,公安机关可以调解处理。

《反家庭暴力法》(以下简称“反家暴法”)中,关于加害人法律责任的表述是“构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任”。

万飞称,一般来说,法律规定的家暴行为大多都违反了治安管理处罚法,警方在处理家暴警情时,若判断存在家暴行为可依法给予治安管理处罚,根据情节轻重,或调解,或罚款,或拘留。

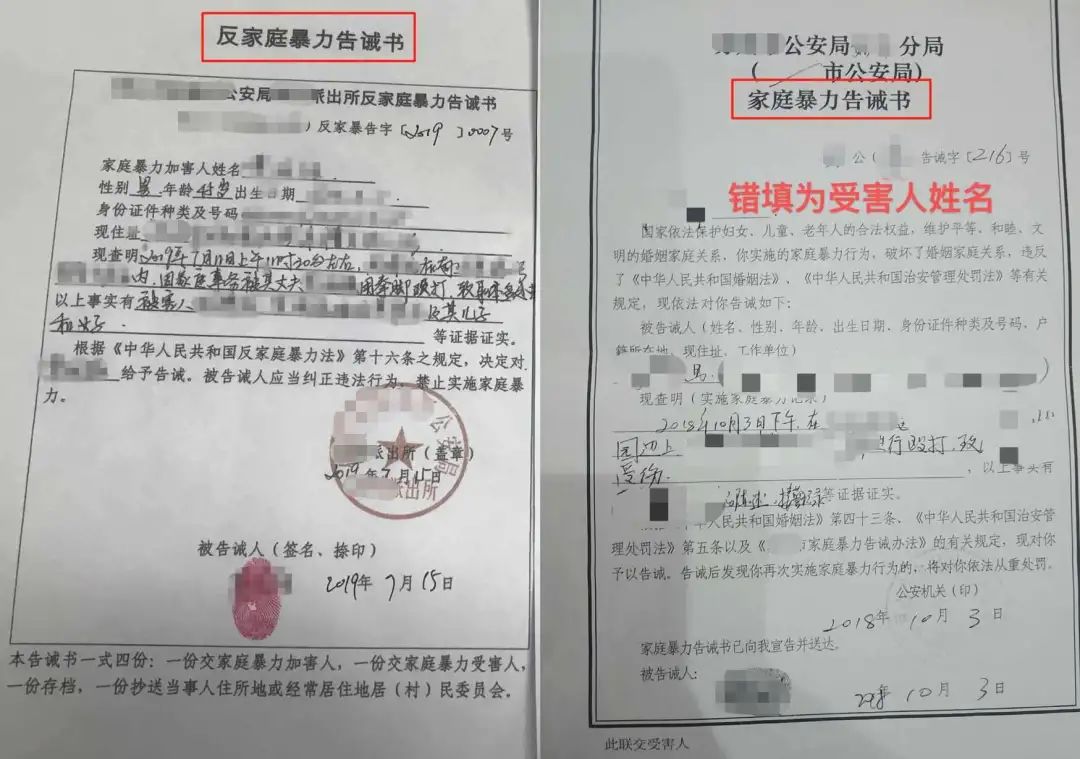

对于家庭暴力情节较轻的,反家暴法创新性地提出了告诫制度。即“依法不给予治安管理处罚的,由公安机关对加害人给予批评教育或者出具告诫书”。

采访中,不少基层民警告诉记者,这是个二选一的制度,比起告诫书,他们选择批评教育的时候更多。

“很多家庭暴力是很琐碎的事情引发的,民警到现场后,对方已经心平气和了,非要机械化地开一份告诫书,反而会起到不好的效果。”云南某地的一名派出所所长表示,他们去年共接到180多起家暴警情,仅开了6份告诫书。

万飞持不同意见。他告诉记者,此前监利市公安局在家暴案件的相关实证分析中发现,口头处置的复发率比书面处置高六倍多。

“口头批评教育过了就忘了,书面处置盖上公章,能让施暴人印象更深刻,直接说明家暴是违法行为,如果再犯会有什么后果。”万飞提醒,若是后续涉及离婚诉讼,家暴可以作为法定理由,告诫书则可作为认定家暴的证据。“遭遇家暴一定要及时报警,报警后要拿到相关法律文书,比如告诫书、行政处罚决定书,甚至调解书也可以。”

“书面处置复发率低”的背后,还离不开一套“妇联+公安+社会组织+X”的反家暴联动机制。万飞于2014年创立蓝天下妇女儿童维权协会。次年3月,他们和监利市妇联共同发起“万家无暴”项目:妇联出资向社会组织购买服务,与政府机关沟通协调;民警及时分享警情、出警并依法处置,与民政、司法部门共同依法干预;社会组织收集信息,回访受害人,为其提供心理疏导、法律援助等服务。

万飞透露,自2016年反家暴法实施以来,监利市共发出了1000多份告诫书。不过,令万飞感到疑惑的是,至今尚无全国统一格式的告诫书。他向记者出示了几份来自不同城市的告诫书,样式名称不一,有的被告诫人一栏错填成了受害人姓名。

不同城市的告诫书样式。受访者供图

相关数据不详也为反家暴工作带来不便。记者查询发现,最高人民法院此前公布过人身安全保护令的发放情况,但公安机关告诫书的发放情况,未见详细数据披露。

针对上述情况,全国政协委员、全国妇联原副主席、书记处书记崔郁在今年全国两会上建议,公安部门在110报警系统中将“家庭暴力”单独列项,作为专项统计指标,做好涉家暴案件的信息登记;推行以书面告诫为主的处置方式,将家暴案件处置情况纳入公安机关统计体系。

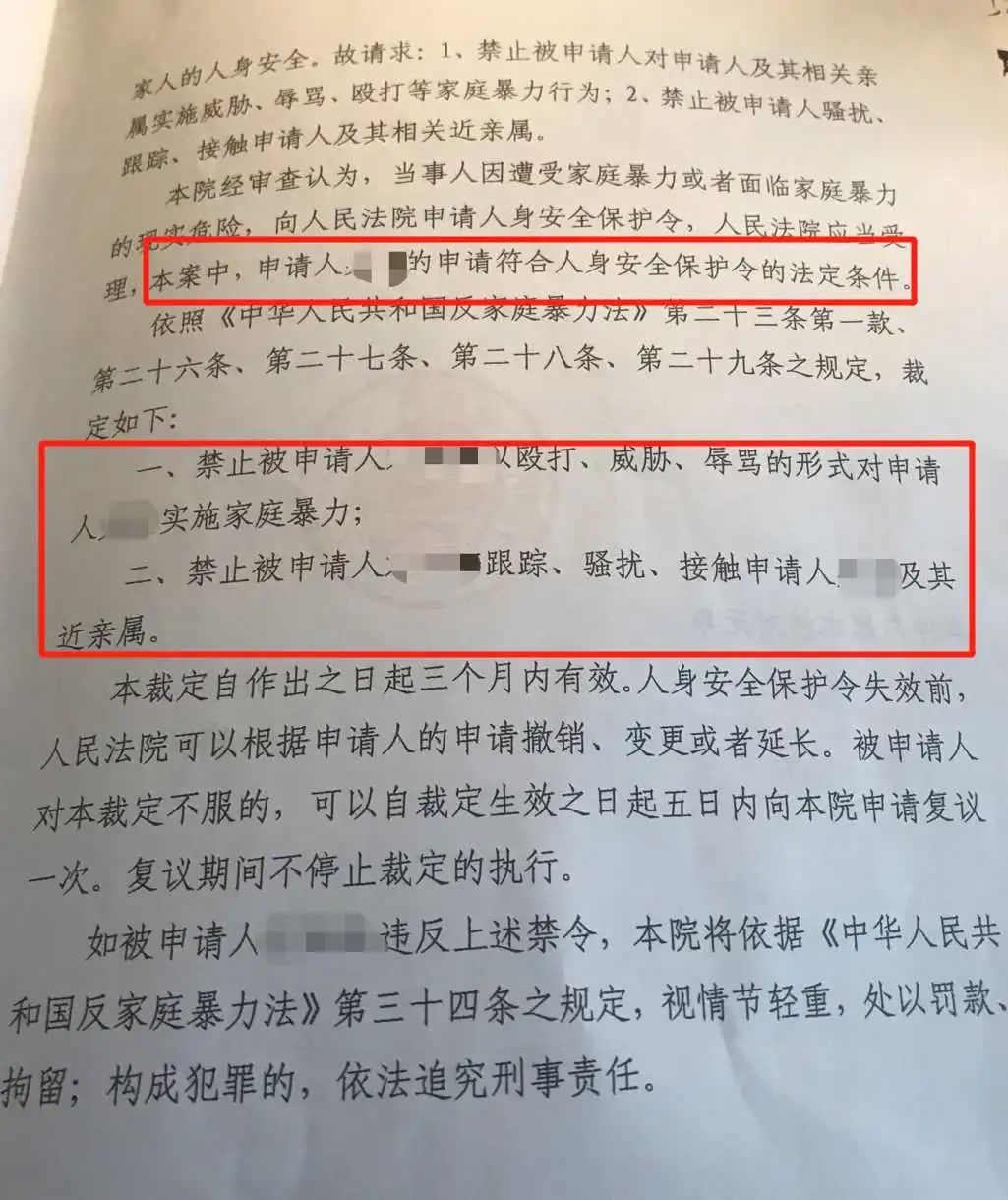

辗转求助间,有社工和律师向王帆提及了人身安全保护令。

这是我国反家暴法中被单独列章进行说明的内容:当事人因遭受家暴或面临家暴的现实危险,向人民法院申请人身安全保护令的,人民法院应当受理;保护措施可包括禁止被申请人骚扰、跟踪、接触申请人及其相关近亲属,责令被申请人迁出申请人住所等。

网上查询申请流程后,王帆决定自行准备材料申请。那时,距离春节只剩四天。

赶早,她走进诉讼大厅,排队、拿号、提交材料。

“我只帮你受理,给不给保护令,什么时候给,你等法官电话。”一名工作人员收下了那叠申请材料。

下午六点,王帆接到了参加第二天庭审的电话通知。

第一次走进庭审现场,激动、紧张、意外……王帆想,自己怎么会走到这样的地步。法官的冷静很快将她带入状态,怎么被丈夫打、母亲的伤势、一家老小有多需要被保护……她一一诉说。

法官问王帆,申请材料里的受保护对象怎么只有她,父母的名字为何被划掉了。王帆记得,那是审核材料的工作人员让她划掉的,“办事人员说我的保护令只能申请我一个人,除非把父母都带来。”法官让王帆又添上了父母,并按上手印。

一个多小时后,王帆拿到了救命稻草般的人身安全保护令。那天是农历腊月二十八。

王帆获得的人身安全保护令。受访者供图

这是在遭遇家暴的六年里,王帆第一次向法院求助。从提交申请到法院作出裁定,大约过了二十四小时。

反家暴法规定,人民法院受理申请后,应当在七十二小时内作出人身安全保护令或者驳回申请;情况紧急的,应当在二十四小时内作出。

当得知法院不仅会将这份保护令邮寄给她所在的社区居委会和派出所,也会向她的丈夫递送一份时,王帆很高兴。

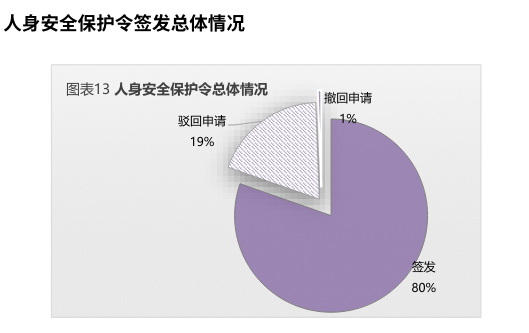

反家暴法已实施五年。最高人民法院统计数据显示,截至2018年底,全国法院共审查人身安全保护令申请案件5860件,发出人身安全保护令3718份,签发率63%。

北京市源众家庭与社区发展服务中心(以下简称“源众服务中心”)近日发布报告,分析了北京市各级法院近五年来175份人身安全保护令裁定。报告指出,考虑到北京市超过2100万的人口基数,其人身安全保护令的申请数及签发数还有极大的增长空间。

2016年3月至2021年2月底,北京市法院人身安全保护令签发情况。报告截图

“保护令的主要目的是让家暴受害人尽快脱离暴力环境,为其竖起一堵安全墙。”源众服务中心创办者、长期关注家暴问题的律师李莹表示,从反家暴法本身看,遭受家暴以及面临家暴现实危险性的当事人都可以申请保护令,法律也并未将保护令作为家暴认定的依据。

“应发就发,不应该有很高的证据要求。”

精神暴力从何时开始,第一次身体暴力发生在婚前还是婚后,王帆分不清,也记不清。她确定的是,暴力一次次升级。从摔手机到抽巴掌,从辱骂她到谩骂她的父母,从踢肚子到抓头撞墙,从打她到打她的母亲……

在李莹看来,身体暴力和经常性地恐吓、谩骂、侮辱容易识别,较难识别的是精神控制。“说‘要死一起死’‘要离婚就自杀’其实是一种控制,这个不一定能被法院认可,但至少受害人要有概念,要学会识别。”

李莹曾遇到一个典型的精神暴力案例。夫妻双方都是高级知识分子,男方是教授,女方是副教授。男方经常对女方进行“洗脑”和羞辱,不允许女方有个人社交生活,每天只有学校到家,两点一线,十几年如此。直到李莹告诉她,这是精神控制,女方才意识到问题所在,决定跟丈夫离婚。半个月后,女方告诉李莹,离不了,丈夫哀求,称“离婚就自杀”。

反家暴法中,家暴被定义为家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。

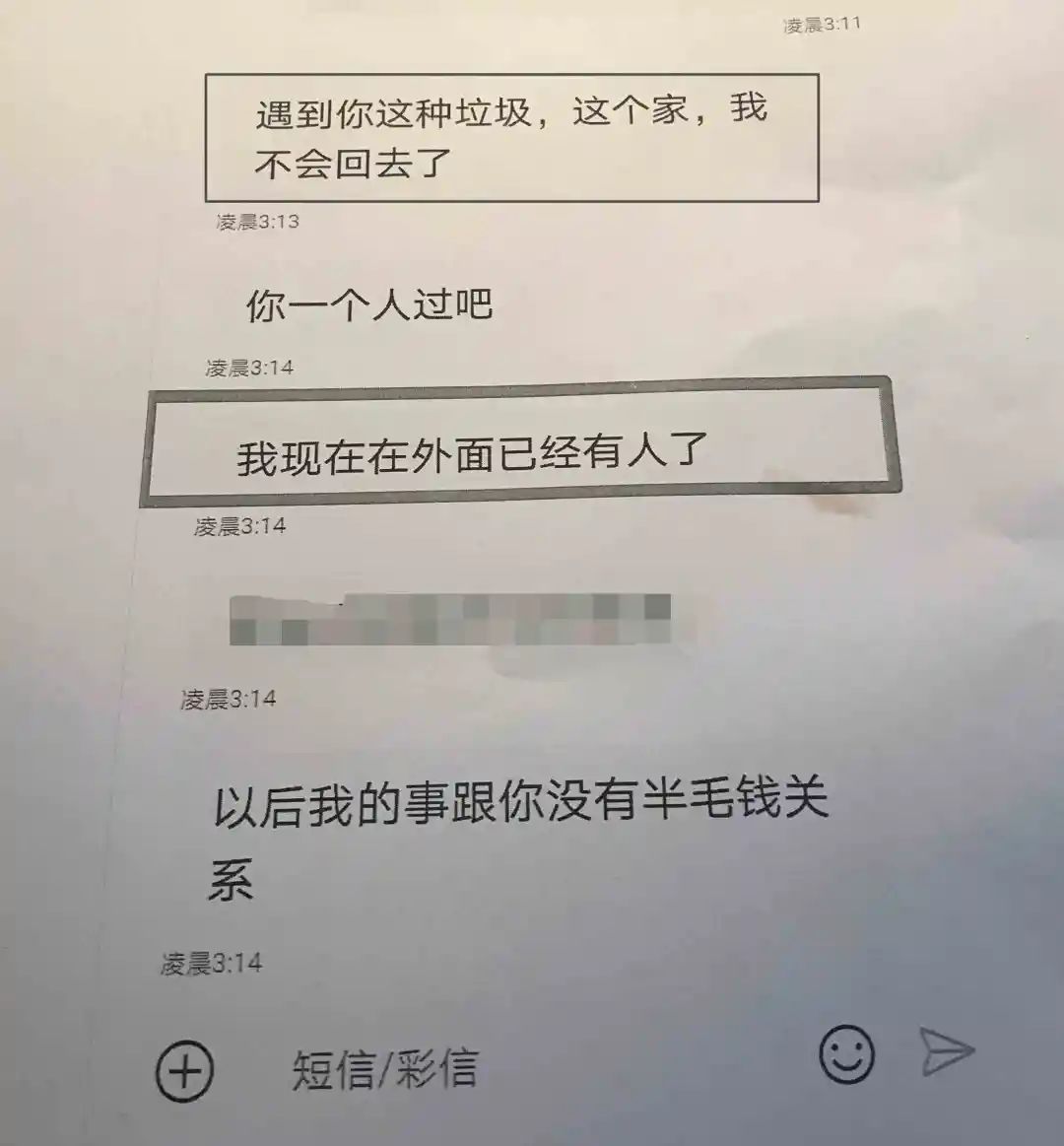

丈夫常常对王帆说“你怎么不听我的”。身体暴力则取决于被辱骂时,她是否回嘴。“只要一回嘴,绝对一顿毒打。”

丈夫发给王帆短信内容。受访者供图

与丈夫走到这一步,王帆不是没有想过离婚,但怎么离、孩子的抚养权能否争取到、财产怎么分、家暴能否在离婚诉讼中得到认定等一系列现实问题都是她必须要考虑的。

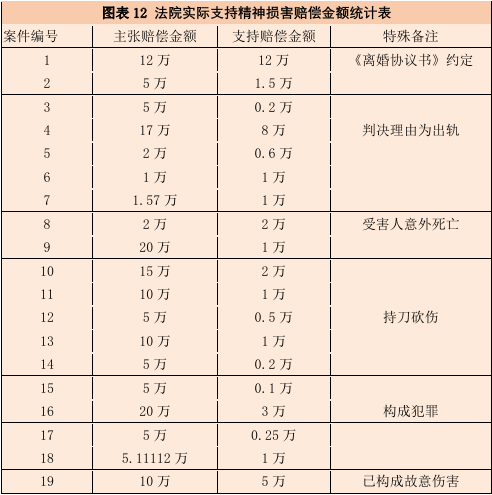

源众服务中心的报告还分析了近五年北京地区320份涉家暴案的判决书,多个结论令李莹感到意外。

“首先是涉家暴的案件总量低。”报告显示,同时段的婚姻家事类案件判决书超过19万份,但以“家暴”或“家庭暴力”为检索关键字所得判决书总量仅有320份。且320个案例中仅有2个提及了反家暴法。李莹表示,在高家暴发生率的情况下,这个数据太出乎预料。

报告还显示,家暴的认定率极低。对于当事人提出的家暴主张,获得法院明确回应的案件数为74件,其中获法院认定的数量有20 件。若以提出家暴事实的案件总数作为基准,家暴认定率为9.7%。更为实际的问题是,在经济和子女抚养问题上,家暴受害人能获得怎样的保护?

王帆和丈夫婚后的经济各自独立,房子为丈夫的妹妹所有,日常对女儿的照顾由王帆及父母负责。在家暴认定困难的情况下,她担心自己能获得的支持有限。

《民法典》规定,“实施家庭暴力”导致离婚的,无过错方有权请求损害赔偿。

上述报告显示,部分当事人提出了明确的赔偿请求以及精神损害赔偿、抚养权和财产多分的请求。

在法院的回应方面,以精神损害赔偿和抚养权为例,前者获得法院支持率约25%,平均8107元;涉及后者的案件共51件,其中作出有利于受害人主张的判决书共41件,占比 80%。

“由于赔偿标准缺乏具体明确的法律规定,司法实践中就具体赔偿数额的确定主要根据法官酌情予以自由裁量。”报告称。

法院实际支持精神损害赔偿金额统计表。报告截图

今年全国两会上,人大代表黎霞建议大幅度提高家暴行为人对被施暴人的损害赔偿标准,在离婚分割夫妻共同财产时,对家暴者少分或不分财产。这一建议一度引发热议。

还在等待警方调查及处理结果的王帆不知道自己还要在这段婚姻里挣扎多久。她确定的是,要先保护好女儿与父母的安全。

反家暴法实施以来,不少声音认为法律仍需完善,“这是一定的,但我觉得现在更重要的是,怎样执行好现有的法律。”李莹说。

(文中王帆为化名。实习生李丽贤、宋玉对本文亦有贡献。)